クリエイティブな音楽機材の

メディアサイト

GPC-TQのボルトアンペアです。

10月、11月と色々なイベントに出展したり見学したりしていました。

その際に電源極性のご質問をされる方が、多かったので、良い機会なので、自分の忘備録を兼ねて、取り上げてみたいと思います。

極性を調べるとして、まず用意するものとしては、テスターが、必要です。

検電ドライバーもありますが、ネオン管の点灯で極性を知らせるタイプです。

但し、壁コンセントや電源タップなどは、調べられますが、機器の極性を調べることは、出来ないので、やはり、テスターを使いましょう。

出来れば、デジタル式のテスターは、数値を読み取りやすいので、お勧めです。

今回は、デジタル式のテスターを使っています。

ポジションは、交流の電圧(V)です。

フリーの状態では、16,4mV(ミリボルト)です。

本来なら、壁コンセントに赤と黒のテスター棒を差し込んで測定するのですが、

機器の極性も調べるので、電源タップで、代用します。

このタップは、自作のデモ用なので、コンセントカバーをつけていませんが、あしからず。

実際の壁コンセントは、一般的には、平行の2つのスリットの仕様ですが、3ピンタイプと同様に短いスリットと長いスリットになっています。(左上の形状を参照)

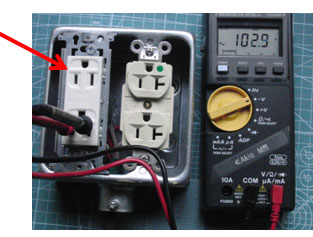

交流の電圧を測定するので、テスター棒を両方のスリットに差し込んでいます。

テスターの数値は、「102,9V」です。

次に極性を調べます。

屋内配線が、キチンと配線されていれば、短いスリットが、「ホット(ライブ、プラス)」

長いスリットが、「コールド(アース、マイナス)」です。 長いスリットは、そのまま、電信柱の柱上トランスから地面に落ちて文字通りアースとなっています。(設置抵抗10Ω以下のA種アース)

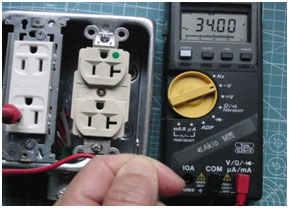

測定方法は、テスター棒の片方を壁コンセントの一方に差し込んで、もう片方を自分の手で握って下さい。(ボディアースと言いますが、テスター棒を握っても感電しませんので、ご安心下さい。)

その数値を読み取ります。

最初は、短い方のスリット、ホット側で、テスターの数値は、34,0Vです。 覚えておくか、メモしておきましょう。

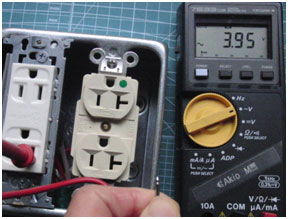

次は、長い方のスリットにテスター棒を差し込み、数値を読み取ります。

長い方のスリットは、3.95Vです。

この場合の数値は、テスターや電源環境によって異なりますので、電圧の数値が、どちらのスリットが、高いか?低いか?で、判断します。

今回は、短い方が、明らかに高い電圧でしたので、極性は、正しいことになります。

壁コンセントの屋内配線は、内線規程と言う電気工事の規範で、マイナスは、白線と定められていますので、間違いはありませんが、電気の配線工事も人間が行うものですから、 ごく稀に極性が反対になっていることが、ありますので、一度、確かめてみることをお勧めします。

さて続きまして、機器側の極性を測定する方法です。

最近の付属電源ケーブルは、アース端子付き3Pプラグが、ほとんどですが、ビンテージ機材では、機器本体からの直出し電源コードやACアダプターなどは、平行タイプが、一般的です。

その場合の調べ方です。

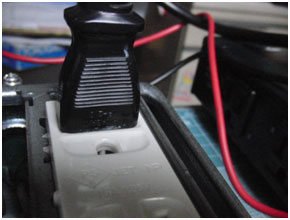

今回は、デモ用に購入したインレットタイプを使用しています。

このような形状ですね。

測定する機器は、接続されているケーブル類は、全て外して下さい。

また、ラッキングされている場合は、取り外して、単体の状態にして下さい。

測定する機器のネジやアース端子にテスター棒の片側を固定します。 テスター棒を固定する機器が無かったので,「GPC-TQ」を使用しています。 ネジに固定する場合は、手で押し当てて下さい。

もう片方のテスター棒は、自分の手で、握って下さい。(同じくボディアースです。) そして、機器の電源ケーブルを用意した電源タップに差し込んで下さい。 この電源タップは、GPC-TQやPC用電源タップのようなフィルタータイプではなく、 シンプルな仕様を使ってください。

フィルターに使われているコイルや抵抗によって、数値が正確に測定できない可能性があります。 ホームセンターや家電店で、販売されている一番シンプルな物でも充分です。 ここでは、先程の自作のタップを使っています。

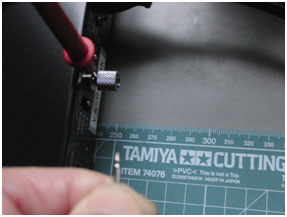

平行タイプは、目印がありませんので、ホワイト等で、マーキングすると測定しやすくなります。 最初は、電源SWが、オフで測定です。

電源SW OFF ⇒ 3,495V

電源SW ON ⇒ 10,98V

回路に通電されるとシャーシに流れる電圧が上がりました。

次に差し込んだプラグを逆に差し替えます。 目印のマーキングが裏側になります。

電源SW OFF ⇒ 3,91V

電源SW ON ⇒ 3,89V

今度は、微妙な数値ですが、回路に通電されるとシャーシに流れる電圧が下がりました。 シャーシ電圧が下がる方が、正極性ですから、今回は、後者の方が、正極性となります。

数値は、条件によって異なりますので、出来れば、複数回行い、確度を高めた方が確実ですし、数値が、両方とも上がったり、下がったりすることもあり得ます。

その場合は、数値の小さい方が正極性の場合が多いです。

最終的には、聴感での判断も重要です。 音場や定位が、ぼやけたりボーカルの口が広がったりと違和感がありますので、判断できると思いますので、一度、テスターと電源タップを使って、測定してみて下さい。

急に寒くなってきましたので、風邪など召されないようご自愛ください。

2012年11月28日