クリエイティブな音楽機材の

メディアサイト

バッファーとかマイクプリアンプとかの話の流れで "インピーダンス" という用語が出ています。当然「インピーダンスって何なの?」って聞かれますが、これが、説明しづらい。

ちなみにWikipediaだと 「電気回路におけるインピーダンスは、交流回路におけるフェーザ表示された電圧と電流の比である。 直流におけるオームの法則の電気抵抗(レジスタンス)の概念を複素数に拡張し、交流に適用したものであり、単位としてはオーム(表記はΩ)が用いられる。」 うーむ、むずかしい。1ミリも理解できる気がしません。

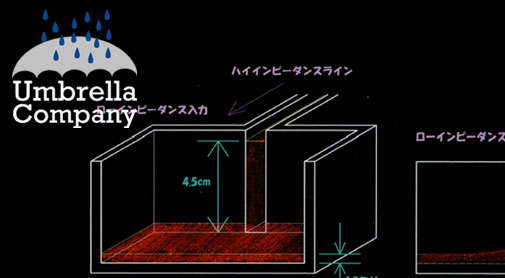

なんか、すっと入ってくる説明ができないかと、乏しい絵心で絵を描いてみました。

どうでしょう?インピーダンスの 高い/低い を、水路が 狭い/広い に置き換えていますがちょっと強引?でも、ハイインピーダンス、ローインピーダンスの特徴や性質なんかはイメージしやすいと思います。ハイインピーダンスは水路が狭いので同じ水位(音量)でも、流す水の量が少なくて済みます、とってもエコです。その代わり、汚れたもの(ノイズ)が入りこんだ場合は、少し混入しただけでも影響を及ぼす割合が大きくなります。 ローインピーダンスの方は同じ水位(音量)にするために多量の水が必要ですが、同じ量の汚れが混ざったとすると、ローインピーダンスの多量の水に対しては微々たる割合、多量の水で薄められ汚れの影響はひじょうに少なくなります。つまりノイズに強い信号である事がイメージできると思います。

微小な電流でもシグナルを伝送できるハイインピーダンス。

たっぷりの電流でノイズに強い状態のローインピーダンス。

エレキギターは電磁誘導を応用したマグネティックPUで、弦の振動から電気信号を発生させています。その信号は微々たるエネルギーですので大きな電流を流すことができません。少しの水しか流し出すことができません、つまりハイインピーダンス出力です。ですので、ほんの少しの水でもシグナル情報を伝達できる細い水路、ハイインピーダンス入力の入力端子にしか接続できません。もしパッシブギターのハイインピーダンス出力をライン入力などのローインピーダンス入力に接続した時、どんな事が起こるのか見てみましょう。

ハイインピーダンス出力をローインピーダンス入力に接続する。少ししかない水を広い水路に流そうとすると、水は形をキープできないので広がってしまい水位(シグナルレベル)が大幅に低下します。水位の低下はシグナルレベルのロスになります、ロスした分を上乗せして増幅するとノイズの割合が大きくなりS/N比が悪化します。そればかりかレベルの低下はハイインピーダンス出力の内部まで及び、周波数特性の劣化を招いたり出力回路が正しく動作できなくなる場合だってあります。インピーダンスのミスマッチの状態です。デメリットしかありません。

ローインピーダンス出力をハイインピーダンス入力に接続する。広い水路にたっぷりとある水から、細い水路でちょっとだけ貰って水位(シグナル)の変化を読み取る。たっぷりある中からちょっと抜き出した位では水源側に影響を与えず、つまり水位(シグナルレベル)のロス無しに水位(シグナル)の情報を取り込むことができます。ここでロスが出なければ、このあとの増幅ステージでのゲインは最小限で済むので、高いS/N比を実現できます。また、水源側に影響を与えない事はシグナルの変化も起こらないという事ですので、ハイ落ちや歪などを起こさず、原音も汚さずにキープします。ゆえに、”ロー出し/ハイ受け”は信号伝送に優れた信号形態である事が、絵からもお分かりいただけると思います。

正しいシグナル伝送のために、実際の機器の出力インピーダンス/入力インピーダンスの実例を見ながら検証したいと思います。

まず、エレキギターの出力インピーダンス。パッシブPUの場合、出力インピーダンスは周波数によって大きく変化しますので楽器一つをとっても〇〇オームとは言えませんが、目安として数キロオームから数百キロオームとハイインピーダンスから超ハイインピーダンスのレンジで変化し収まっています。 これに対して、ロー出し/ハイ受け とならなければならないのでギターアンプやペダルの入力インピーダンスはさらに高い値のはず。JC-120は680kΩ Marshall JVMシリーズ470kΩ Twin Reverbは1MΩとメーカーによってまちまちですがPUより高いインピーダンスを確保し、ロー出し/ハイ受けを実現しています。

ギター(PU)の中にはアクティブタイプ、ローインピーダンスタイプなども存在します。しかしEMG アウトプットインピーダンスは10kΩ ← オフィシャルかどうか不明、アクティブPUの出力インピーダンスについてこれくらいの情報しかない。けど、10kΩという値はパッシブPUに比べてローインピーダンスというだけで全然ローインピーダンスではありません。オーディオインターフェイスなどのライン入力端子これらは入力インピーダンスが10kΩから50kΩ程度が相場、ここに直接入力するとなるとかろうじてハイ受けという状態。レベルの低下やハイ落ちなどが予想されあまり良い状態とは言えません。情報が無いだけで、出力インピーダンス300ΩなどというPUシステムであれば入力インピーダンス10kΩの入力端子でも理想的な伝送が可能です。

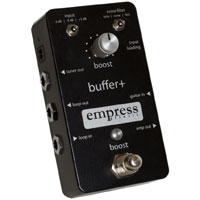

ギターペダルはどうでしょう?入力インピーダンスは1MΩや後半の数百キロオームが多いです。やはりパッシブPUのギターからの入力を想定していますのでこのような値に設計されています。 Empress BUFFER+のように入力インピーダンスが可変できる機種もあります。インピーダンスの値により、共振ポイントが変化する事を利用して音質を調整しようという新しい観点でのサウンドメイクを取り入れています。

ギターペダルの出力インピーダンスの値の相場としては500Ω程度から数キロオームといったところが多いでしょう。古い設計のペダルには数十キロ、数百キロオームという物もありますが忘れましょう。数キロオーム以下であれは伝送にも適した状態になってきます。シンセサイザーなど電子楽器系もこれくらいの出力インピーダンスになっているものが多いです。

Empress BUFFER+のように入力インピーダンスが可変できる機種もあります。インピーダンスの値により、共振ポイントが変化する事を利用して音質を調整しようという新しい観点でのサウンドメイクを取り入れています。

ギターペダルの出力インピーダンスの値の相場としては500Ω程度から数キロオームといったところが多いでしょう。古い設計のペダルには数十キロ、数百キロオームという物もありますが忘れましょう。数キロオーム以下であれは伝送にも適した状態になってきます。シンセサイザーなど電子楽器系もこれくらいの出力インピーダンスになっているものが多いです。

マイクロホンは、ダイナミック型、コンデンサー型がありますが、出力インピーダンスは150Ωや200Ω、300Ωといったところが相場です。それを接続するマイクプリアンプは 1kΩ~3kΩといったあ

たりにしている機種が多く見られます。マイクの出力インピーダンスに対して10倍程度のハイ受けとなっています。中には300Ωとかあえて低い値の機種もあります、入力部にトランスを持つ機種で巻き線比を変更しオーディオ特性の変化を狙います、磁気的な飽和感のあるリッチなサウンド。マイク側もマイクプリアンプ側も全体的に低めなのは長尺伝送になった時のケーブルのキャパシタンスの影響を少なくするため、マイクロフォニックノイズの軽減のための工夫。エレキギターよりもずっと微弱なマイクレベル信号の伝送はかなり気を使います。

たりにしている機種が多く見られます。マイクの出力インピーダンスに対して10倍程度のハイ受けとなっています。中には300Ωとかあえて低い値の機種もあります、入力部にトランスを持つ機種で巻き線比を変更しオーディオ特性の変化を狙います、磁気的な飽和感のあるリッチなサウンド。マイク側もマイクプリアンプ側も全体的に低めなのは長尺伝送になった時のケーブルのキャパシタンスの影響を少なくするため、マイクロフォニックノイズの軽減のための工夫。エレキギターよりもずっと微弱なマイクレベル信号の伝送はかなり気を使います。

スピーカーは4Ω 8Ω 16Ωなど、たいへん低いインピーダンスです。真空管アンプの場合は出力トランスによるインピーダンスマッチングが必要、適合するポジションでご使用いただく必要があります。トランジスタ(半導体)アンプの場合は ロー出し/ハイ受け の状態で使用します。4Ωの受けに対して ロー出しの関係を成立させるためにはアンプの出力インピーダンスは少なくとも1Ω以下0.2Ωなど極低インピーダンスとする必要があります。1Ω以下ともなると、水路の幅はとんでもなく広いので、水(電流)もたっぷり使います、十分な水源(電源)とそれをコントロールする能力(出力回路)が求められます。

ロー出しの関係を成立させるためにはアンプの出力インピーダンスは少なくとも1Ω以下0.2Ωなど極低インピーダンスとする必要があります。1Ω以下ともなると、水路の幅はとんでもなく広いので、水(電流)もたっぷり使います、十分な水源(電源)とそれをコントロールする能力(出力回路)が求められます。

ヘッドホンは、16Ω 32Ωといった低インピーダンスの物から、300Ω 600Ωといったあたりまで、けっこうな開きがあります。それを駆動するヘッドホンアンプは低インピーダンス出力が基本。パワーアンプのついでの機能としてのヘッドホンアンプの場合、出力電圧をアッテネートする目的で抵抗を挿入し 結果インピーダンスが高めになっているものや、出力回路保護の目的で抵抗を挿入し 結果インピーダンスが上がってしまっているもの。また、ヘッドホンからの逆起電力の吸収やダンピングのコントロールの目的とした意図的に出力インピーダンスをコントロールした物などヘッドホンアンプ側も様々です。

音響機器を設計する上でのインピーダンスは、その性質をフルに考慮して回路を作りあげる事が必要ですが、機器を選ぶ/使う側なら、同系の機種と比べて高いか低いか、つなぐ場合は ロー出し/ハイ受け に当てはまるか くらいの認識があれば困らないと思います。実はアクティブPUでも出力インピーダンスはハイインピーダンスとか、ペダルの出力はローインピーダンスとは限らないとか、この辺をおさえていただければ十分です。

いかがでしたでしょうか?Wikipediaの説明よりは幾分マシだと思います。分かりにくいとかご意見やがあれば、今後のためにもバシバシご指摘くださいませ。こういう場合はどうなの?といったご質問もお気軽にどうぞ。