GPC-TQのボルトアンペアです。

アンブレラカンパニーのWebをご覧の皆様、ご無沙汰しています。

〇カンド・スタッフの電源物語をUPしたのですが、、こちらも何か書かなくてはと、重い腰を上げて、何とか書き上げました。

と言っても、メインは、写真ですけど、お付き合いください。

電源ケーブルは、「はんだ」を使わずに製作できるので、比較的簡単ですから、その手順を追って、レポートしてみます。

用意する物:電源プラグ、電源ケーブル、インレットプラグ。

工具(必須) :+&-ドライバー、カッター、スケール、絶縁テープ、棒端子、圧着工具。

(あれば便利):熱収縮チューブ、ホットガン、接点潤滑剤。

Hubbell HBL8215CT 電源プラグ、AET PSE320HRインレット、Belden #19364 1m。

左から\4200、\5040、\1000、その他含めてTotal 10000円ちょっとで、製作可能です。

それでは、早速、作業に入ります。

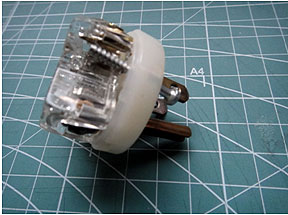

Hubbell HBL8215CT

ボディ

ブレード部

ケーブル接続部

ホット、コールド、アースにネジが切ってあり、接続部には、挿入用の穴が開いています。

ここにケーブルを差し込んで、ネジを締めれば、接続できる構造です。

その際、接続するケーブルにこのような棒端子を使うとスムーズに接続できます。

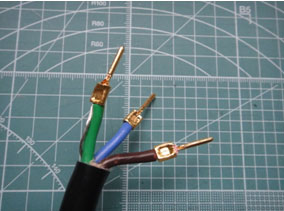

棒端子

音質的に安心なので、ちょっと贅沢に金メッキの物を使っていますが、一般的なメッキ無しでも問題はありません。

金メッキで4個1000円位、無メッキは、1個10円位です。

棒端子を使わない場合は、はんだ付けをした方が作業は、やり易いと思います。

はんだ付は、多少技術が必要です。

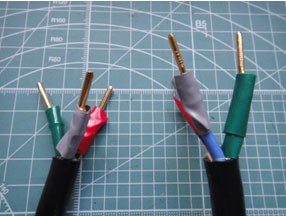

Belden #19364

2.5cm程、剥いた内部の線材です。

アメリカンなケーブルなので、配色が、POPですが、基本的には、アース線(緑)、HOT(青)、

COLD(茶)としています。

麻っぽい素材は、緩衝材でしょう、銀線は、ドレンと言って、シールドのノイズを逃がすための物です。(アース線とつなげます。)

内側の銀色がシールド材です

外被の内側に貼られて、外部からのノイズ等の影響を最小にしています。

ドレン線は、このシールド材に接触して、ノイズをアース線から排出する役割です

緩衝材は、切断します。

ここまで、切断は、市販のカッターを使っています。

ケーブルの外被(シース)によっては、歯が立たない物もありますので、ご留意ください。

ここの線材も約5㎜カットし、棒端子を被せます。

ケーブル径に合わせて圧着端子を圧着する工具です。(つまり、力任せに圧着端子を潰し込むための工具です。)

4、5000円位からあります。

アース線とドレン線が一緒になっています

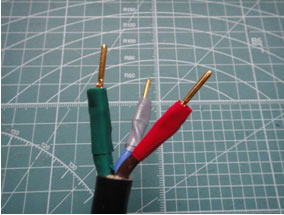

絶縁ビニールテープ装着

電源プラグとインレット側の両端です。

インレット側は、電源プラグ側より短く、ケーブルの切れ目に絶縁テープより残りの分が、出ていないことが、確認できると思います。

それぞれもメーカーのプラグによって必要な長さが、異なりますので、スケールを当てて長さを測りながら、カットしてください。

SETTEN №1(接点潤滑剤)

端子の剥いた部分や棒端子に塗ると性能もお向上しますし、心持ちもGoodです。

AET PSE320HR

接続部を切り離したところ。

ケーブルの方向性については、メーカーやブランドよっては、指定されているタイプが、ありますが、指示通りにされた方が、無難です。

Belden社は、全く指定されていません。

人によっては、外被に書かれている英字の向きに合わせるとかおっしゃるのですが、

まぁ、気持ちの部分が大きいので、気にせず作業を続けます。

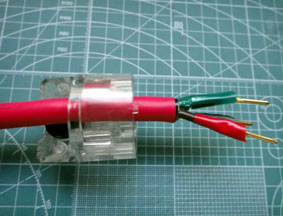

ヒートガン。ドライヤーの化け物。

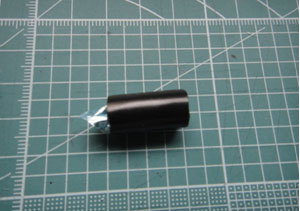

熱収縮チューブ(各色、太さ有ります)

ヒートガンで熱して装着します。

今回は、判りやすいように赤を使いましたが、他の人のケーブルと区別できるので、秋葉原のガード下に専門店?が、有りますので、好きな色を使ってください。

プラグに接続、最初は、アースから。

万が一の際、アースから繋げば、感電防止の役に少しは、役立ちますが、安全は、充分に確認しましょう。

3芯を接続

ボディを取り付けますが、画像を取り忘れましたが、最後にボディのネジを締める際は、左右のネジは、出来るだけ均等に締め付けるようにしましょう。バランスが大事です。また、強めではなく、少し緩めで、馴染んで来たら、徐々に締めていきます。

このネジの締め付けるトルクによっても音が変わりますので、試してみて下さい。

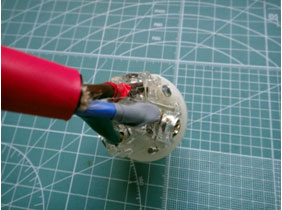

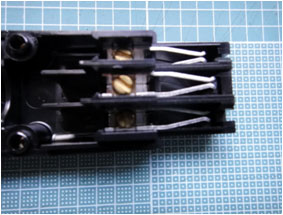

Inlet側

内部構造(若干ピンボケsorry)

端子止めは、-ドライバーを使います。

このようなドライバーセットが、あると何かと便利です。

特にBOXレンチ(ナットを固定します)は、重宝します。

接続しました。

ここでも、アースから接続しましょう。

カバーを取り付け。

やはり、左右均等、少し弱めからの徐々に締め上げていくと言う手順です。

テスターで、導通確認して完成ですが、

ここで、隠し味をひと手間?加えます。

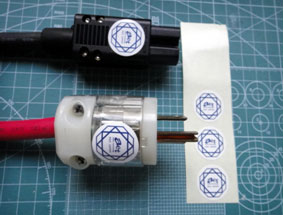

AET社のイオファインアクセサリーをシールドされていないプラグとInletに貼り付けました。

http://www.audiotech.jp/audio/accessory/iofine.html

ケーブル部は、ご覧いただいたようにシールドされていますが、この部分は、線材が剥き出しですから、少しでもシールド効果を得るために使っています。

このような手順で作業を行えば、慣れてくれば、30分、掛かっても1時間以内の物です。

圧着工具で、棒端子を使えば、はんだも使わずに済みますから、皆さんも是非、トライしてみて下さい。

次回は、電源タップにチャレンジしてみたいと思いますが、気長にお持ちください。

2014年1月末

執筆頂いている宮寺氏の会社ボルトアンペアはこちら。電源による音質向上アイテムの定番 GPC-TQはこちらです。また宮寺氏執筆の電源系コラムの一覧はこちらです!