装着感の改善・改造をおこなう。

一つめは装着感の改善。900STは側圧が弱く、ノリノリで演奏しているとずれてきます。

また側圧が弱いため耳に強く押し付けないと低域がでにくい傾向にあります。

ヘッドバンドの金属部分のここを

こうやって少し曲げてあげます、

↑頑張れば手で曲げられます。

これだけです。

下の写真のように、開いていたイヤーパッド同士がくっつきました。

→ →

この位に調整すると、フィット感が増しずれにくく演奏に集中できるようになります。また音質面でもイヤーパッドの密着度が増すため、ローエンドがしっかり出て周波数特性をより下まで伸ばす事ができます。

リケーブルと配線作業。

二つめのカスタマイズは難易度が上がりますが、かなり効果的で900STの最大の弱点を解消できます。

その弱点ですが、それはヘッドホンとプラグの間のケーブルです。

なぜ弱点か?このケーブルの中身はL chのホット(+)、R chのホット(+)そしてグラウンドの3芯構造です。このグラウンドは両方のチャンネル共通のコールド(ー)となっていて共通インピーダンスが発生しています。ケーブルは細く2.5mありますので導体の抵抗値は無視できません。この共通インピーダンスにより電圧降下が生じてL/R間の混信、クロストークの原因になっています。しかもその極性は逆位相となって現れます。センター定位の音であれば打ち消し合い、L(またはR)いっぱいに定位した音なら逆相の不自然に広がった音像になってしまいます。一度混じってしまったら分けるのは不可能です。混ざらないようにするためにはコールドも独立させるのが理想ですが、プラグの構造上不可能ですのでこのカスタマイズでできる限り共通インピーダンスを無くす努力をします。

4芯ケーブルを用意しプラグからドライバーユニットまでの配線を独立させます。これであれば共通インピーダンスはプラグだけになりますので条件は大きく改善されます。

使用する4芯ケーブルはブッシングを通すために直径4.0mm以下である必要があります、シールドはあってもなくても構いませんがこの時点で使えるケーブルの選択肢はほとんどありません。QUATTRO 900 4芯ケーブルは900STのリケーブル・モディファイのためにサウンドや構造を最適化し開発されたケーブルです。

900STを分解し、オリジナルのケーブルを外します。

(↓以下の写真はクリックして拡大表示できます)

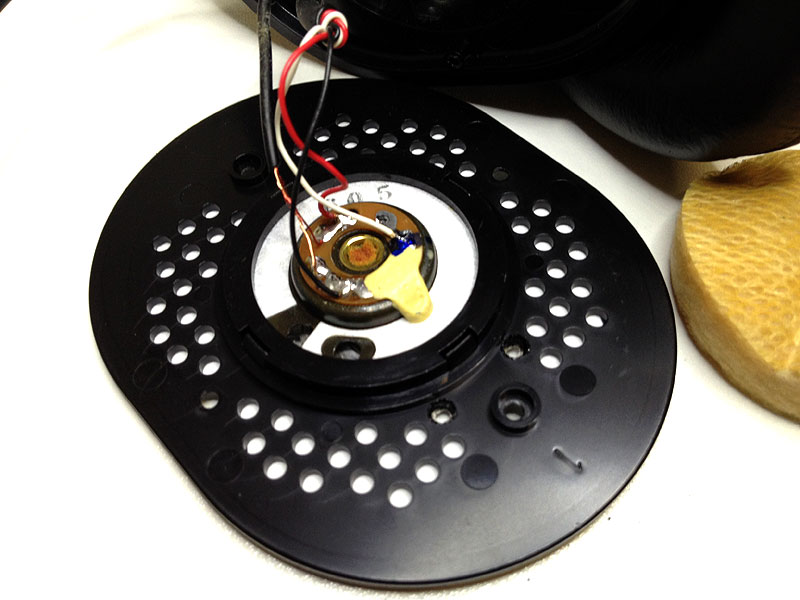

↑Lch側を分解したところです。

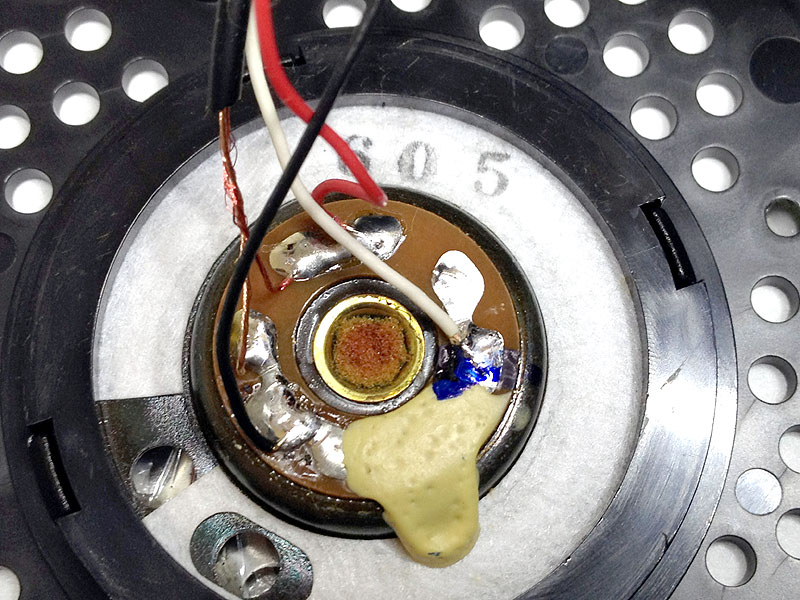

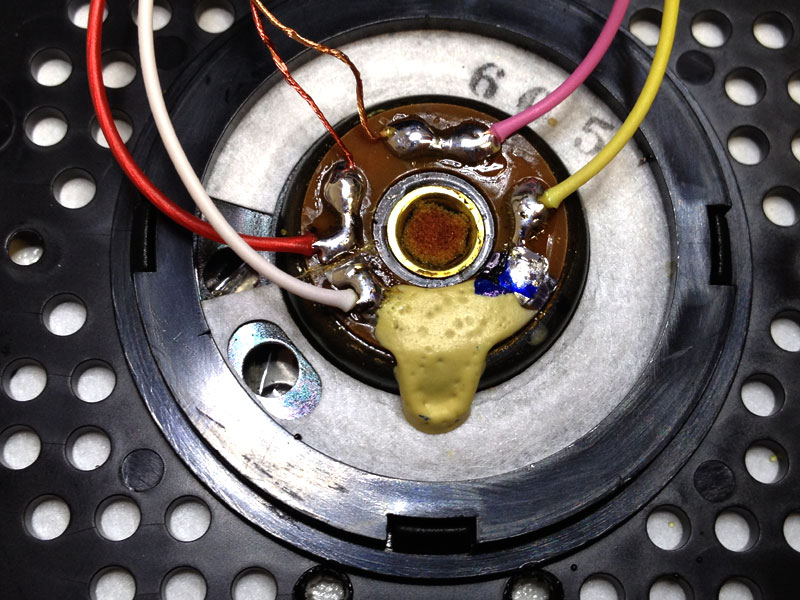

↑拡大するとこのような配線になっています。

↑配線をすべて外しました。電極の島が3つあります。

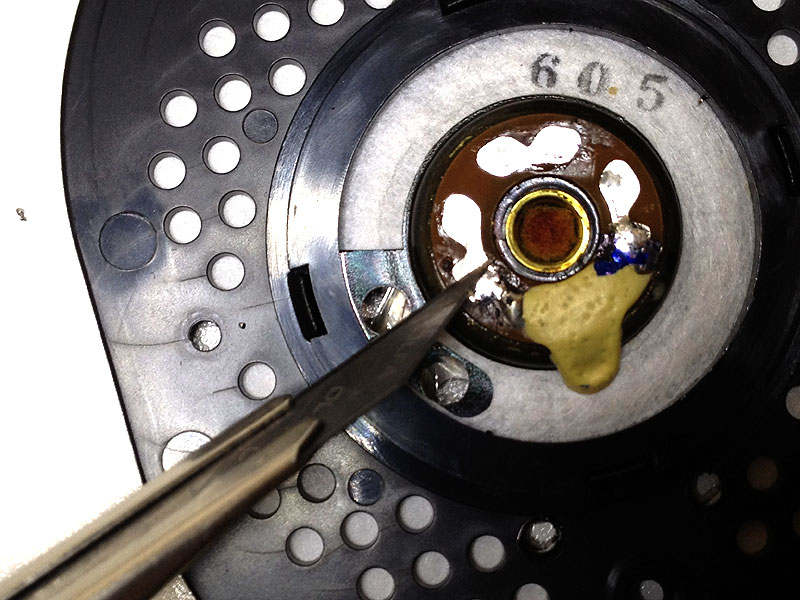

オリジナルではドライバーユニットの端子を利用してR chへ配線を渡しているのですが、コールドを独立させるために画像のように一部カットします。

↑精密カッターでカットします。

↑カットするとこのようになります。電極の島が4つになりました。

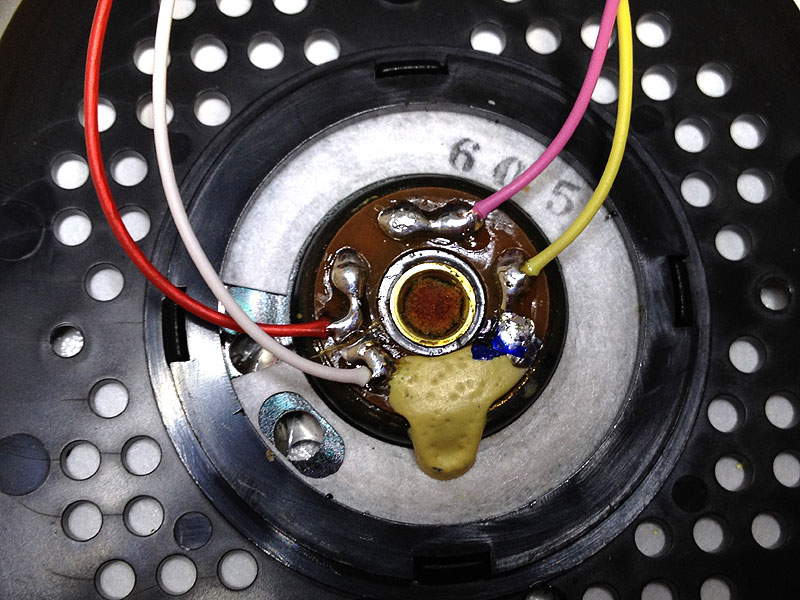

カットが完了したら、画像のように配線し直します。

↑900 QUATTRO ヘッドホン・ケーブルでリケーブル配線します。

↑Rchへの渡り線を上写真のように配線します

このケーブルでの色使いは

- Lホット = 黄

- Lグラウンド = 白

- Rホット = 赤

- Rグラウンド = ピンク

としました。

テスターで導通・絶縁を確認したら組み上げ、完成です。

聴いてみましょう。絶対に「うわぁっ!」と思うはずです!

このモディファイの効果は絶大で900STの狭い音場を劇的に改善しワイドな空間に生まれ変わります。音像もかっちり現れ、定位もはっきり判り、これぞまさにリファレンスモニターヘッドホン。今までの900STもモニターヘッドホンだったのに、この改造バージョンこそがモニターヘッドホンだったのだと気が付きます。

特に低域への効果は特筆すべきものがあります。本来、ケーブルの共通インピーダンスによる逆相クロストークで低域はボヤけ、キックのタイミングやベースのピッチは曖昧で演奏者にストレスを与えていました。ケーブルカスタマイズ後は周波数的な解像度だけでなく、時間的な分解能も大幅に改善されています。リズムや音程も正確に把握でき、さらに自分が楽曲の中でどう演奏すべきかがパーフェクトに見えてきます。これが演奏クオリティを向上させ、結果として、良い音・良い作品につながります。

正に「サウンドが見えてくる」。オリジナルをさらに進化させた素晴らしい音像と音質を「見る」ことができるようになりました。

良いヘッドホンモニター環境を実現するためにはヘッドホンだけでなくヘッドホンアンプも重要です。最近では各メーカーからたくさんのヘッドホンアンプが発売されていますね。私も過去にいくつかヘッドホンアンプを設計してきましたのでアンブレラカンパニーでも近いうちに作りたいと思っています(その後、開発いたしました!900ST専用設計のBTL駆動ヘッドホンアンプ BTL-900はこちら)。

900ST改造の効果を検証

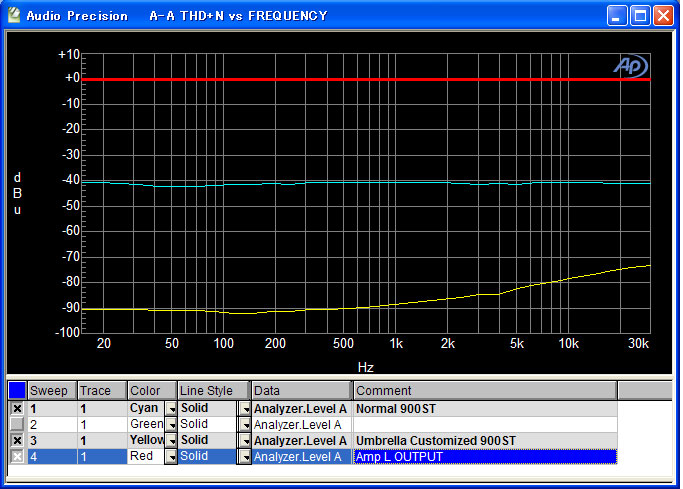

実際にカスタマイズのBefore/Afterを比較してみまました。

L/Rのセパレーションの向上を確認するためにヘッドホンアンプのL chのみにテスト信号を入力し、ヘッドホンプラグのグラウンドとドライバーユニットのグラウンドの間にどれ位の電圧が発生しているか、周波数をスイープしグラフにしました。

カスタマイズ前のノーマル状態の900STはLRのセパレーション値が-40dB(最初測定した時には「何かの間違いか?」と思ってしまいました。しかしながら、測定方法・測定ポイントは合っている・・・)。 確かに-40dBなのでした。ケーブルの実測抵抗値は1.1Ωでした、1kHzの公称インピーダンスは63Ωだから分圧比[=1.1Ω/(1.1Ω+63Ω+1.1Ω)]を計算すると約0.017となる。-40dBは1/100、計算値ともほぼ一致するのです。

-40dBのセパレーション値、つまり1/100・・・・とは少々がっかりする数値です。DAWとかで再現できる方はぜひやってみてください、0dBで音を出して、フェーダーで40dB絞ってください、聞こえますよね?こんなに相互のチャンネル間で漏れが生じているのです。

アナログミキサーのPANポット、どんなお粗末な回路でも60dB以上はアイソレーションできますし、逆にそれ位はないと使い物になりません。ところが900STではLいっぱいの100にしたつもりが70-80位の定位で聞こえてる事になってしまいますので音場が狭くなるのは当然です。CDのダイナミックレンジは96dB、40dBのアイソレーションでは到底再現し切れません。

カスタマイズ後の900STは-80~-90dB付近に推移し十分なアイソレーションを得ています。高域にかけて少し悪くなっていますが、これは芯線間の静電結合の影響でしょう。1/100のさらに1/1000で1/100000これだけ稼げれば十分、もう別次元、ヘッドホンの構造上、限界の数値だと思います。実際に音場の広がり、定位の再現性は大きく改善されていますし、そればかりか奥行き感、時間的な分解能も向上しています。

手間はかかりますが、わずかな材料費でこんなに良くなる、費用対効果を考えるとこの改造をしない理由が見つかりません。作業時間は約一時間、ケーブル配線については少々難易度が高いとは思いますができる方は是非チャレンジしてみてください。

改造を自分でチャレンジしてみたいという方には、

改造に最適な高品位4芯ケーブルのみの販売もいたします。どうぞお役立てください。

http://www.gizmo-music.com/?pid=107349539

改造済の新品販売はこちら

|